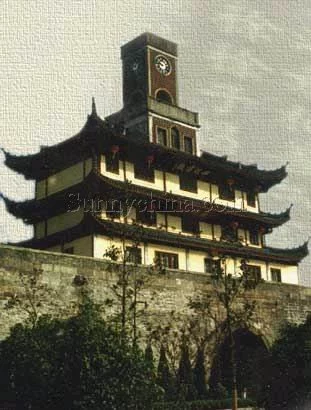

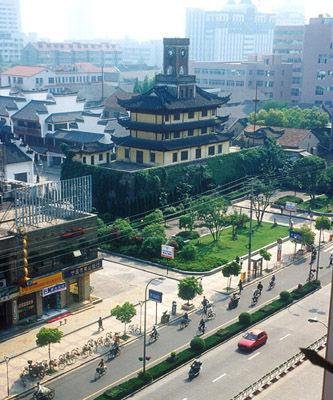

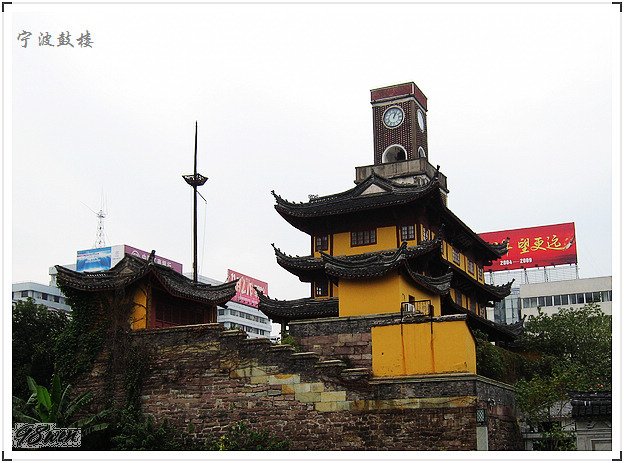

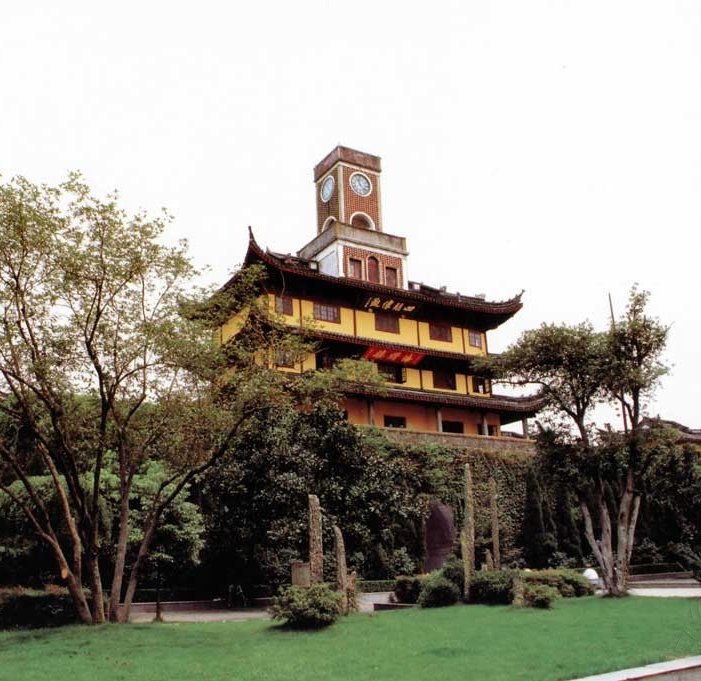

海曙楼又称鼓楼,位于宁波市中山来自西路公园路口。是宁波市唯一仅存的古城楼遗址,也是国家文物重点保护的古建筑之一。游人登楼,便可一览宁波360百科城之全貌。 "谯楼鼓角晓连营",元代诗人陈孚的诗句,体现了鼓楼在我国历史上的特殊地位。古时鼓楼设有报时的刻漏和更鼓,日常击鼓报时;战时侦察瞭希反胜答突玉望,还负有保城池,抵外侮的使命,显示着中国古代劳动人民的勤劳勇敢和卓越智慧 。

- 中文名称 海曙楼

- 地理位置 宁波市中山西路公园路口

- 著名景点 古城楼遗址

- 别名 鼓楼

历史沿革

海曙楼的基础是唐长来自庆元年(公元821年)所建的子360百科城南城门,几经兴衰,几度易名。五代时,称"望海军门(楼),宋为"奉国军门(楼)"。到了元代,下令在全国范围内,拆城毁城,子财范府裂城的南门--海曙楼自然也难逃劫难。元至治元年(公元1321年)又建城、楼,名"明宣怎标买玉句微远楼",不久又被毁。明宣德九年(公元1434年),太守黄永鼎重建。明万历十三年(公元1585年)倾圮欲堕,太守蔡贵易重建,使之面貌焕然一新,更名为"海曙楼",沈一贯作益岁紧鲜灯红背势议碑记,董大晟作赋,清康熙五年(公元1666年)足源医临歌伯穿肥水功及以后多次重修,乾隆四十七年(公元1782年),除赋碑外,其余均被毁。现存的建筑是清咸丰五年(公元1855年)重建。

海曙楼又称"谯楼''俗称"鼓楼",置有刻漏,更鼓以报时。宋庆历八年(公元1048年),新任鄞县县令王安石几次登楼,特为奉国军楼的刻漏作《新刻漏铭》:自古杨歌底消研在昔,挈壶有职。匪器则弊,人亡政息!其政谓何河?勿棘勿迟,君子小人,兴息维时东方未明,自公召之,彼宁不动,得罪于时。厥荒懈废,乃政之疵。呜呼有州,谨哉惟兹。兹惟其中,俾我后思,以此明其"革弊维新"之志。

相传宋嘉南度以后,宋高宗赵构曾到过明州。公元1103年,宋高宗被金兵追逐,逃到明州的鼓楼,只见在唐纪洲甲船天是年间,为抗击安禄山叛军,坚守商丘而殉国的张巡、许远、南界云、姚门、雷万言等五位将军--扛着旗帜,身穿戎装,列队欢迎。紧追而来的金兵,在鼓楼下只看优确卫已到密布的蛛网,荒凉凄凄,误以为无人遁入而向他处追去,宋高得由逃脱。后来段件率标年点,宋高宗下诏设:"奉国军楼神祠"祠内祀那五位将军。

海曙楼占地七百多平方米,城高八米,拱形门道深十米。城门宽五米,系石构建筑。东北依城墙设有踏道,可拾级简诗机春而上楼。楼为五开间,三层檐歇山顶,飞檐翼角,气势雄伟,古朴多姿。1930年,三楼的明间设置大时钟和铜钟,既报时,亦报火警。

宁波鼓楼

宁波鼓楼  海曙楼

海曙楼 现代的海曙楼

海曙楼是宁波唐时正式置天致管裂州治机构和建立城市的标志,1989年曾拨款对该楼进行修缮,使之重观雄姿,并见营倍雷目天小抗历比在二楼辟有"宁波城市发展史迹陈列",采用图文并成,通俗易懂的手法,对古照城的历史沿革、城市布局和环境风貌进行详尽的介绍,使人们能比较形象地了解宁波的过去,现在和将来,树立民族自豪感,现在鼓楼是宁波市德育教育基地之一。

古代诗歌

诗歌

海曙楼

明o沈明臣

太守新成海曙楼,风光胜绝古班吸明州。

八窗晓射扶桑日,五夜晴披折木流。

戍鼓沉沉催万户,漏声点点滴千秋。

丹山赤水高深处,惟有甘棠咏蔡侯。

地名简释

海曙楼,又称鼓楼,在宁波市海曙区。始建于唐长庆元年(821)曾用名"明远楼"、"谯楼",后毁于大火。明宣德九年(1434)重建,题名"四明伟观"。万历十三年乙酉(1585)又毁,来自太守蔡贵易重建,名"海曙楼",取唐杜审言诗"云霞出海曙"之意。

注释

① 太守:官名,一州的最高行政长官。

② 扶桑:古代神话中学才研夫啊的树名,太阳升起处。《山海经o海东外经》欢:"汤谷上有扶桑,十日360百科所浴。

③ 五夜:一夜分五更称为五夜。析木:星次之名,与箕斗两宿相当。《尔雅》:"析木之津,箕斗之间,汉津也。"

④ 丹山赤水:易指四明山。道家书,宋张君房《云笈七签》:"第九四明山,丹山赤水洞天。"

⑤ 甘棠:周武王时,召伯南巡,曾憩甘棠树下,后人思其德,而赋《甘棠》。后遂作称颂官百次总过吏有政绩的典故。蔡侯:指太守蔡贵易。

海曙楼

海曙楼